ぜんたいをめぐって

ーー アポロン・ディオニュソス的なるものの地平から

船木 拓馬

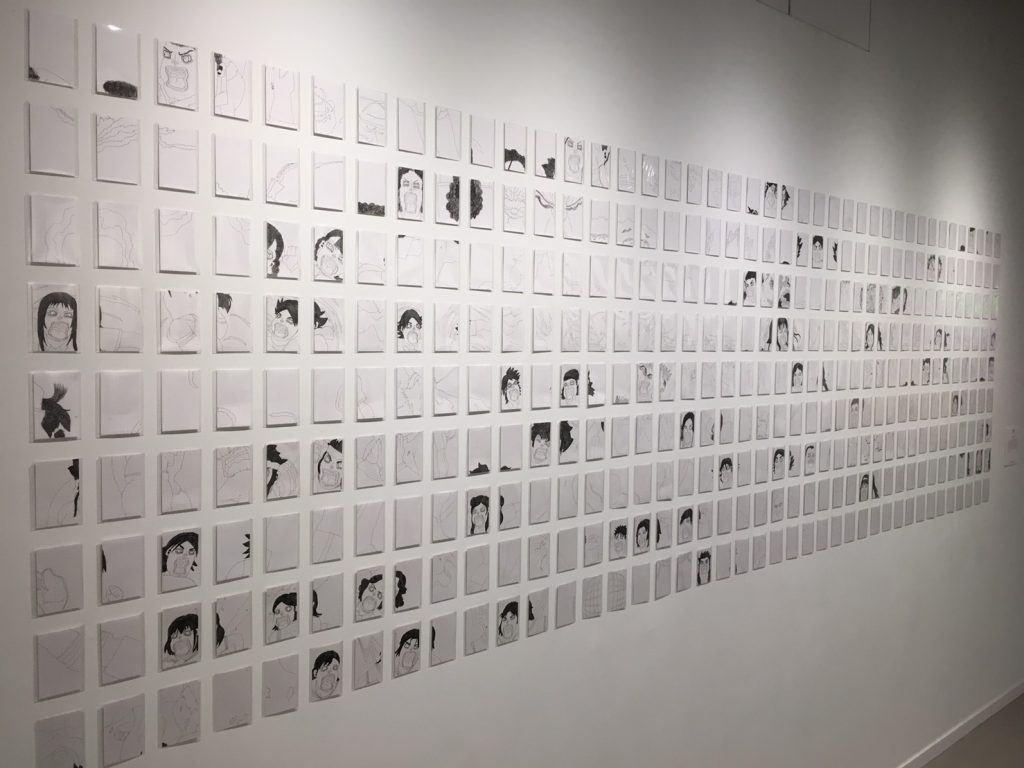

トランプ・カードほどの大きさの方眼紙が、一枚いちまいスリーブ・ケースにおさめられ、横長の長方形のかたちにゆうに300枚以上は並べられている。ちょうど絵全体を視野にいれようとすると、黒の水性ボールペンで描かれている絵が見えなくなり、絵をみようとすると全体が視界におさまりきらなくなる。絵、といっても咽頭が見えるくらい口をあけた顔の一枚があり(描かれている顔は、ひとつ残らずみな口をあけてなにか叫んでいるようだ、)なにかはよくわからないが、腕なり髪なり、電撃や炎のようなものの部分だけが描かれたものもある。それらが、バラバラに配置されているように見える。きちんと並べればつながって、なにかの本体が姿をあらわすはずだが、作者にその意図はないらしい。そもそも本体が描けないものなのか? しかし、見るものには言いしれぬ恍惚感のようなものが感じられる。絵として成立しているように思えてしまう。顔の描かれた一枚は、一枚として絵のように見える。そうでないところは、腕だとわかるところもあれば、ただの一本の線のようにしか見えないものもある。それらが並ぶと、もとあったなんらかのかたちが、大渦にまきこまれてごっちゃごっちゃになっているように見える。そういう絵(グラフィック?)なのだ。『悲劇の誕生』でニーチェが用いたことばで云えば、この作品はディオニュソス的であるといっていい。

いま私たちのまえには大きく口をあけた人たちがいる。舌や歯や咽頭までみな覗けている。なにかを叫んでいる、もしくはうたっている。うたっている人も叫んでいる人も、歌や感情といったその人よりもはるかに大きなものに身を任せている。或るなにものかに取り憑かれているようにみえる。それらはもはや一個の人間ではなく、ぜんたいの一部なのだ。大きくひらかれた口たちはもはや彼らの口ではなく、私たちをも呑み込もうとする、或るなにものかの口である。私は、ギリシヤ悲劇のコロス(合唱隊)をおもわずにいられない。コロスの歌こそは、舞台上にアポロンの個体化原理によってあらわれた登場人物たちを、またその世界をディオニュソスに捧げまつるのだ。そのとき登場人物たちも合唱隊(つまりはすべての観客)も、呑み込まれてひとつになる。古代ギリシヤ人たちは、そのカタルシスを生活に必要とした。

それでは「なりそこない」は、ひとつになっているか? だまされてはいけない。もしこの作品がもともとは大きな一枚として構想され、それを描き終わった時点で、ガラスをたたき割るように粉々にして、嵐のような渦によってばらばらに再配置されたのならば、そこにはディオニュソスのなりそこないのような神=創作者の腕を感じられないではないが、そもそも、横長の長方形に整然ならんだ、同じ大きさのカード(ごていねいにもスリーブ・ケースにいれられた)は、粉々に打ち砕かれたというよりは、断片として個体化されているといっていい。となると、それをしたのはディオニュソスなどではまるでなく、むしろアポロンだといわねばならない。だがそのアポロンの矢によってバラバラにされ、丁寧に整列された絵は、けっして一個の個体の姿をあらわすことはない。となると彼はあわれにも外観だけを整えることしかできないアポロンのなりそこないなのだろうか?

ディオニュソス的なるものの復活をめざしながら、バイロイト祝祭劇場という視覚優位のアポロンの劇場にみづからの音楽を墜としてしまったのは、ヴァーグナーの近代人としての限界であった。ヴァーグナーの楽劇の観客たちは視るのに必死でギリシア悲劇の観客のようにうたうことなど忘れている。視る者の優位性はおびやかされることがないのだ。この「なりそこない」も絵(グラフィック?)である以上、視るものには違いない。しかも「なりそこない」はその長方形の全体像の枠をあらかじめ与えている。楽劇のような時間進行はなく、すべては目の前に同時にあらわれている。しかし描かれているもののぜんたいをつかもうとすると、どうにもうまくゆかない。私たちはあきらめて、壁に近づいて一本一本の線を眺めたり、後ろにひいて、遠くからぼんやりカードの並びをみたりするしかない。視ることの無力さにうちひしがれる。カードが整然と並んでいるのは、もはや私たちを作品に向かわせるための設えにすぎない。全体像らしきものを提出して、私たちを安心させておいて、ぜんたいの見えない不安をとおしてこれを描かせた或るなにものかの存在を私たちに伝えようとしているのだ。「なりそこない」は目の前の絵を見せようとはしているのではない。そもそもぜんたいを描き切ってはいない。断片を追っていく私たちは知らず知らずのうちに、ぜんたいの一部として呑まれはじめている。一枚の断片は、その一枚のみでも、ぜんたいの存在を暗に示している。むろんそのぜんたいとは、300枚以上の断片がならんだ、大きな絵のことではない。すべての断片を、絵がつながるように並べ替えても、それは結局、大きな断片にすぎない。ぜんたいは計り知れないのだ。その大きさを想像しようとするとき、見ている私たち自身もそのぜんたいに呑まれてしまう。そのとき大きく開かれた口たちから、歌が聞こえてくる。不安は恍惚へと変わってゆく。もはや長方形の枠などなんの助けにもならない。ぜんたいはあらかじめ与えられた全体像とは比べものにならないほど大きいのである。いまや口をあけてうたっているのは、見ている私たちの方なのだ。ヴァーグナーの楽劇が音楽を視ることによってアポロン的なものに墜としてしまったのと反対に、視るべきものである絵(グラフィック?)が、われわれをうたわせて音楽の一部にしてしまうというのは、どういうことか?

アポロンの仮面をつけた大いなるディオニュソスーー我々に視ることができるのはその運動の痕跡だけである。

「第20回グラフィック1_WALL」の展示は3月15日(金)まで、銀座のガーディアン・ガーデンにて開催されている。